आखिर राहुल सांकृत्यायन में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार पढ़ने और याद करने की ज़रूरत महसूस होती है? आखिर मौजूदा दौर में राहुल सांकृत्यायन क्यों ज़रूरी हैं? क्यों उनकी किताब ‘वोल्गा से गंगा’ का ज़िक्र हमेशा आता है और क्यों एक ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने ब्राह्मणवाद और ढकोसलों का खुलकर विरोध किया? उनके तार्किक विश्लेषणों और समाज को देखने के उनके नज़रिये ने कैसे एक नए समाज की परिकल्पना की और कैसे राहुल सांकृत्यायन ने ‘बाइसवीं सदी’ नाम की किताब में तब के भारत की परिकल्पना को यहां की सोच और परिस्थितियों के आधार पर पेश कर दिया।

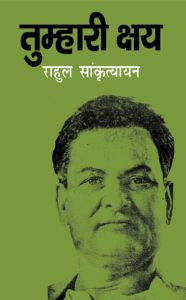

बेशक इन सारे सवालों के जवाब राहुल जी को पढ़ने के बाद मिलेगा। आज़मगढ़ के पंदहा गांव में 9 अप्रैल 1893 को जिस दौर में एक सामान्य ब्राहम्ण किसान परिवार में वो पैदा हुए वहां का माहौल धर्म और संस्कारों से भरपूर था। नाम रखा गया केदार नाथ पांडेय। बचपन में ही मां का साया उठ गया और नन्हीं सी उम्र में शादी कर दी गई। विद्रोही मन जाग उठा और केदारनाथ ने घर छोड़ दिया। भागकर एक मठ में साधुओं के शरण में गए और बाद में 14 साल की उम्र में कलकत्ता भाग गए। बचपन से जो यायावरी का सिलसिला शुरु हुआ और दुनिया को देखने, समझने, भाषा, संस्कृति और ज्ञान को सीखने की जो ललक पैदा हुई उसने केदारनाथ पांडेय को राहुल बना दिया और 1930 में अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म को मानते समझते वो राहुल सांकृत्यायन हो गए। सांकृत्य उनका गोत्र था जो उनके नाम के साथ ही लोगों की जबान पर चढ़ गया। बौद्ध धर्म पर उन्होंने खूब काम किया, इसके तत्वों को बारीकी से समझा। तमाम दर्शनशास्त्रियों को पढ़ा। चीन और रूस की यात्राएं कीं। अपने देश के सुधारकों को पढ़ा। आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी की। कम्युनिज़्म को समझा और इतना कुछ लिखा जो उनकी यायावरी और घुम्मकड़ी के सार तत्व के तौर पर आज भारतीय साहित्य जगत में एक धरोहर की तरह है। उनकी किताब तुम्हारी क्षय का यह आलेख आज भी कितना प्रासंगिक है, ये हमें पढ़ना चाहिए… 7 रंग के पाठकों के लिए ये खास पेशकश…

वैसे तो धर्मों में आपस में मतभेद है. एक पूरब मुंह करके पूजा करने का विधान करता है, तो दूसरा पश्चिम की ओर. एक सिर पर कुछ बाल बढ़ाना चाहता है, तो दूसरा दाढ़ी. एक मूंछ कतरने के लिए कहता है, तो दूसरा मूंछ रखने के लिए. एक जानवर का गला रेतने के लिए कहता है, तो दूसरा एक हाथ से गर्दन साफ करने को. एक कुर्ते का गला दाहिनी तरफ रखता है, तो दूसरा बाईं तरफ. एक जूठ-मीठ का कोई विचार नहीं रखता तो दूसरे के यहां जाति के भीतर भी बहुत-से चूल्हे हैं. एक ख़ुदा के सिवाय दूसरे का नाम भी दुनिया में रहने देना नहीं चाहता, तो दूसरे के देवताओं की संख्या नहीं. एक गाय की रक्षा के लिए जान देने को कहता है, तो दूसरा उसकी कुर्बानी से बड़ा सबाब समझता है.

इसी तरह दुनिया के सभी मजहबों में भारी मतभेद है. ये मतभेद सिर्फ़ विचारों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पिछले दो हज़ार वर्षों का इतिहास बतला रहा है कि इन मतभेदों के कारण मजहबों ने एक-दूसरे के ऊपर ज़ुल्म के कितने पहाड़ ढाए. यूनान और रोम के अमर कलाकारों की कृतियों का आज अभाव क्यों दीखता है? इसलिए कि वहां एक मजहब आया, जो ऐसी मूर्तियों के अस्तित्व को अपने लिए ख़तरे की चीज़ समझता था. ईरान की जातीय कला, साहित्य और संस्कृति को नामशेष-सा क्यों हो जाना पड़ा? क्योंकि, उसे एक ऐसे मजहब से पाला पड़ा, जो इंसानियत का नाम भी धरती से मिटा देने पर तुला हुआ था.

मैक्सिको और पेरू, तुर्किस्तान और अफ़गानिस्तान, मिस्र और जावा – जहां भी देखिए, मजहबों ने अपने को कला, साहित्य, संस्कृति का दुश्मन साबित किया. और ख़ून-खराबा? इसके लिए तो पूछिए मत. अपने-अपने ख़ुदा और भगवान के नाम पर, अपनी-अपनी क़िताबों और पाखंडों के नाम पर मनुष्य के ख़ून को उन्होंने पानी से भी सस्ता कर दिखलाया. यदि पुराने यूनानी धर्म के नाम पर निरपराध ईसाई बूढ़ों, बच्चों, स्त्री-पुरूषों को शेरों से फड़वाना, तलवार के घाट उतारना बड़े पुण्य का काम समझते थे, तो अधिकार हाथ आने पर ईसाई भी क्या उनसे पीछे रहे?

ईसा मसीह के नाम पर उन्होंने खुल कर तलवार का इस्तेमाल किया. जर्मनी में ईसाइयत के भीतर लोगों को लाने के लिए क़त्लेआम सा मचा दिया गया. पुराने जर्मन ओक वृक्ष की पूजा करते थे. कहीं ऐसा न हो कि ये ओक उन्हें फिर पथभ्रष्ट कर दें, इसके लिए बस्तियों के आस-पास एक भी ओक को रहने न दिया गया. पोप और पेत्रियार्क, इंजील और ईसा के नाम पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों के विचार-स्वातंत्र्य को आग और लोहे के ज़रिए से दबाते रहे. ज़रा से विचार-भेद के लिए कितनों को चर्खी से दबाया गया- कितनों को जीते जी आग में जलाया गया.

हिंदुस्तान की भूमि ऐसी धार्मिक मतांधता का कम शिकार नहीं रही है. इस्लाम के आने से पहले भी क्या मजहब ने बोलने और सुनने वालों के मुंह और कानों में पिघले रांगे और लाख को नहीं भरा? शंकराचार्य ऐसे आदमी जो कि सारी शक्ति लगा गला फाड़-फाड़कर यही चिल्ला रहे थे कि सभी ब्रह्म हैं, ब्रह्म से भिन्न सभी चीज़ें झूठी हैं तथा रामानुज और दूसरों के भी दर्शन ज़बानी जमा-ख़र्च से आगे नहीं बढ़े, बल्कि सारी शक्ति लगाकर शूद्रों और दलितों को नीचे दबा रखने में उन्होंने कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी और इस्लाम के आने के बाद तो हिंदू-धर्म और इस्लाम के खूंरेज झगड़े आज तक चल रहे हैं. उन्होंने तो हमारे देश को अब तक नरक बना रखा है.

कहने के लिए इस्लाम शक्ति और विश्व-बंधुत्व का धर्म कहलाता है, हिंदू धर्म ब्रह्मज्ञान और सहिष्णुता का धर्म बतलाया जाता है, किंतु क्या इन दोनों धर्मों ने अपने इस दावे को कार्यरूप में परिणत करके दिखलाया? हिंदू मुसलमानों पर दोष लगाते हैं कि ये बेगुनाहों का ख़ून करते हैं, हमारे मंदिरों और पवित्र तीर्थों को भ्रष्ट करते हैं, हमारी स्त्रियों को भगा ले जाते हैं. लेकिन झगड़े में क्या हिंदू बेगुनाहों का ख़ून करने से बाज आते हैं?

चाहे आप कानपुर के हिंदू-मुस्लिम झगड़े को ले लीजिए या बनारस के, इलाहाबाद के या आगरे के, सब जगह देखेंगे कि हिंदुओं और मुसलमानों के छुरे और लाठी के शिकार हुए हैं- निरपराध, अजनबी स्त्री-पुरुष, बूढ़े-बच्चे. गांव या दूसरे मुहल्ले का कोई अभागा आदमी अनजाने उस रास्ते आ गुजरा और कोई पीछे से छुरा भोंक कर चंपत हो गया. सभी धर्म दया का दावा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इन धार्मिक झगड़ों को देखिए, तो आपको मालूम होगा कि यहां मनुष्यता पनाह मांग रही है. निहत्थे बूढ़े और बूढ़ियां ही नहीं, छोटे-छोटे बच्चे तक मार डाले जाते हैं. अपने धर्म के दुश्मनों को जलती आग में फेंकने की बात अब भी देखी जाती है.

एक देश और एक ख़ून मनुष्य को भाई-भाई बनाते हैं. ख़ून का नाता तोड़ना अस्वाभाविक है, लेकिन हम हिंदुस्तान में क्या देखते हैं? हिंदुओं की सभी जातियों में, चाहे आरंभ में कुछ भी क्यों न रहा हो, अब तो एक ही ख़ून दौड़ रहा है. क्या शक्ल देखकर किसी के बारे में आप बतला सकते हैं कि यह ब्राह्मण है और यह शूद्र? कोयले से भी काले ब्राह्मण आपको लाखों की तादाद में मिलेंगे और शूद्रों में भी गेहुएं रंग वालों का अभाव नहीं है. पास-पास में रहने वाले स्त्री-पुरुष के यौन संबंध, जाति की ओर से हज़ार रुकावट होने पर भी, हम आए दिन देखते हैं.

कितने ही धनी खानदानों, राजवंशों के बारे में तो लोग साफ ही कहते हैं कि दास का लड़का राजा और दासी का लड़का राजपुत्र. इतना होने पर भी हिंदू धर्म लोगों को हज़ारों जातियों में बांटे हुए है. कितने ही हिंदू, हिंदू के नाम पर जातीय एकता स्थापित करना चाहते हैं. किंतु, वह हिंदू जातीयता है कहां? हिंदू जाति तो एक काल्पनिक शब्द है. वस्तुतः वहां है तो एक काल्पनिक शब्द है. वस्तुतः वहां है ब्राह्मण, ब्राह्मण भी नहीं, शाकद्वीपी, सनाढ्य, जुझौतिया, राजपूत, खत्री, भूमिहार, कायस्थ, चमार आदि-आदि.

एक राजपूत का खाना-पीना, ब्याह-श्राद्ध अपनी जाति तक सीमित रहता है. उसकी सामाजिक दुनिया अपनी जाति तक सीमित है. इसीलिए जब एक राजपूत बड़े पद पर पहुंचता है, तो नौकरी दिलाने, सिफ़ारिश करने या दूसरे तौर से सबसे पहले अपनी जाति के आदमी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है. यह स्वाभाविक है. जबकि चौबीसों घंटे जीने-मरने सब में साथ संबंध रखने वाले अपनी बिरादरी के लोग हैं, तो किसी की दृष्टि दूर तक कैसे जाएगी?

कहने के लिए तो हिंदुओं पर ताना कसते हुए इस्लाम कहता है कि हमने जात-पांत के बंधनों को तोड़ दिया. इस्लाम में आते ही सब भाई-भाई हो जाते हैं. लेकिन क्या यह बात सच है? यदि ऐसा होता तो आज मोमिन (जुलाहा), अप्सार (धुनिया), राइन (कुंजड़ा) आदि का सवाल न उठता. अर्जल और अशरफ़ का शब्द किसी के मुंह पर न आता. सैयद-शेख़, मलिक-पठान, उसी तरह का ख़्याल अपने से छोटी जातियों से रखते हैं, जैसा कि हिंदुओं के बड़ी जात वाले. खाने के बारे में छूतछात कम है और वह तो अब हिंदुओं में भी कम होता जा रहा है. लेकिन सवाल तो है – सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र में इस्लाम की बड़ी जातों ने छोटी जातों को क्या आगे बढ़ने का कभी मौक़ा दिया?

हिंदुस्तानियों में से चार-पांच करोड़ आदमियों ने हिंदुओं के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अत्याचारों से त्राण पाने के लिए इस्लाम की शरण ली. लेकिन, इस्लाम की बड़ी जातों ने क्या उन्हें वहां पनपने दिया? सात सौ वर्ष बाद भी आज गांव का मोमिन ज़मींदारों और बड़ी जातों के ज़ुल्म का वैसा ही शिकार है, जैसा कि उसका पड़ोसी कानू-कुर्मी. सरकारी नौकरियों में अपने लिए संख्या सुरक्षित कराई जाती है. लेकिन जब उस संख्या को अपने भीतर वितरण करने का अवसर आता है, तब उनमें से प्रायः सभी को बड़ी जाति वाले सैयद और शेख़ अपने हाथ में ले लेते हैं.

साठ-साठ, सत्तर-सत्तर फीसदी संख्या रखने वाले मोमिन और अंसार मुंह ताकते रह जाते हैं. बहाना किया जाता है कि उनमें उतनी शिक्षा नहीं. लेकिन सात सौ और हज़ार बरस बाद भी यदि वे शिक्षा में इतने पिछड़े हुए हैं, तो इसका दोष किसके ऊपर है? उन्हें कब शिक्षित होने का अवसर दिया गया? जब पढ़ाने का अवसर आया, छात्रवृत्ति देने का मौक़ा आया, तब तो ध्यान अपने भाई-बंधुओं की तरफ चला गया. मोमिन और अंसार, बावर्ची और चपरासी, ख़िदमतगार, हुक्काबरदार के काम के लिए बने हैं. उनमें से कोई यदि शिक्षित हो भी जाता है, तो उसकी सिफारिश के लिए अपनी जाति में तो वैसा प्रभावशाली व्यक्ति है नहीं और बाहर वाले अपने भाई-बंधु को छोड़ कर उन पर तरजीह क्यों देने लगे? नौकरियों और पदों के लिए इतनी दौड़-धूप, इतनी जद्दोजहद सिर्फ़ ख़िदमते-क़ौम और देश सेवा के लिए नहीं है, यह है रुपयों के लिए, इज़्ज़त और आराम की ज़िंदगी बसर करने के लिए.

हिंदू और मुसलमान फरक-फरक धर्म रखने के कारण क्या उनकी अलग जाति हो सकती है? जिनकी नसों में उन्हीं पूर्वजों का ख़ून बह रहा है, जो इसी देश में पैदा हुए और पले, फिर दाढ़ी और चुटिया, पूरब और पश्चिम की नमाज़, क्या उन्हें अलग क़ौम साबित कर सकती है? क्या ख़ून पानी से गाढ़ा नहीं होता? फिर हिंदू और मुसलमान को फरक से बनी इन अलग-अलग जातियों को हिंदुस्तान से बाहर कौन स्वीकार करता है?

जापान में जाइए या जर्मनी, ईरान जाइए या तुर्की- सभी जगह हमें हिंदी और ‘इंडियन’ कहकर पुकारा जाता है. जो धर्म भाई को बेगाना बनाता है, ऐसे धर्म को धिक्कार! जो मजहब अपने नाम पर भाई का ख़ून करने के लिए प्रेरित करता है, उस मजहब पर लानत! जब आदमी चुटिया काट दाढ़ी बढ़ाने भर से मुसलमान और दाढ़ी मुड़ा चुटिया रखने मात्र से हिंदू मालूम होने लगता है, तो इसका मतलब साफ़ है कि यह भेद सिर्फ़ बाहरी और बनावटी है.

एक चीनी चाहे बौद्ध हो या मुसलमान, ईसाई हो या कनफूसी, लेकिन उसकी जाति चीनी रहती है. एक जापानी चाहे बौद्ध हो या शिंतो-धर्मी, लेकिन उसकी जाति जापानी रहती है. एक ईरानी चाहे वह मुसलमान हो या जरतुस्त, किंतु वह अपने लिए ईरानी छोड़ दूसरा नाम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं. तो हम हिंदियों के मजहब को टुकड़े-टुकड़े में बांटने को क्यों तैयार हैं और इन नाजायज़ हरकतों को हम क्यों बर्दाश्त करें?

धर्मों की जड़ में कुल्हाड़ा लग गया है और इसीलिए अब मज़हबों के मेल-मिलाप की भी बातें कभी-कभी सुनने में आती हैं. लेकिन क्या यह संभव है? ‘मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना’- इस सफ़ेद झूठ का क्या ठिकाना है? अगर मज़हब बैर नहीं सिखलाता, तो चोटी-दाढ़ी की लड़ाई में हज़ार बरस से आज तक हमारा मुल्क़ पामाल (बर्बाद) क्यों है? पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, आज भी हिंदुस्तान के शहरों और गांवों में एक मज़हब वालों को दूसरे मज़हब वालों के ख़ून का प्यासा कौन बना रहा है? कौन गाय खाने वालों से गोबर खाने वालों को लड़ा रहा है?

असल बात यह है- ‘मज़हब तो है सिखाता आपस में बैर रखना. भाई को है सिखाता भाई का ख़ून पीना.’ हिंदुस्तानियों की एकता मज़हबों के मेल पर नहीं होगी, बल्कि मज़हबों की चिता पर होगी. कौए को धोकर हंस नहीं बनाया जा सकता. काली कमली धोकर रंग नहीं चढ़ाया जा सकता. मज़हबों की बीमारी स्वाभाविक है. उसको मौत छोड़ कर इलाज नहीं.

एक तरफ तो वे मज़हब एक-दूसरे के इतने ज़बर्दस्त ख़ून के प्यासे हैं. उनमें से हर एक एक-दूसरे के ख़िलाफ़ शिक्षा देता है. कपड़े-लत्ते, खाने-पीने, बोली-बानी, रीति-रिवाज़ में हर एक एक-दूसरे से उल्टा रास्ता लेता है. लेकिन, जहां ग़रीबों को चूसने और धनियों की स्वार्थ-रक्षा का प्रश्न आ जाता है, तो दोनों बोलते हैं.

गदहा गांव के महाराज बेवकूफ़ बख्श सिंह सात पुश्त से पहले दर्जे के बेवकूफ़ चले आते हैं. आज उनके पास पचास लाख सालाना आमदनी की ज़मींदारी है, जिसको प्राप्त करने में न उन्होंने एक धेला अकल ख़र्च की और न अपनी बुद्धि के बल पर उसे छह दिन चला ही सकते हैं. न वे अपनी मेहनत से धरती से एक छटांक चावल पैदा कर सकते हैं, न एक कंकड़ी गुड़. महाराज बेवकूफ़ बख्श सिंह को यदि चावल, गेहूं, घी, लकड़ी के ढेर के साथ एक जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए, तो भी उनमें न इतनी बुद्धि है और न उन्हें काम का ढंग मालूम है कि अपना पेट भी पाल सकें, सात दिन में बिल्ला-बिल्लाकर ज़रूर वे वहीं मर जाएंगे.

लेकिन आज गदहा गांव के महाराज दस हजार रुपया महीना तो मोटर के तेल में फूंक डालते हैं. बीस-बीस हज़ार रुपये जोड़े कुत्ते उनके पास हैं. दो लाख रुपये लगाकर उनके लिए महल बना हुआ है. उन पर अलग डॉक्टर और नौकर हैं. गर्मियों में उनके घरों में बरफ के टुकड़े और बिजली के पंखे लगते हैं. महाराज के भोजन-छाजन की तो बात ही क्या? उनके नौकरों के नौकर भी घी-दूध में नहाते हैं और जिस रुपये को इस प्रकार पानी की तरह बहाया जाता है, वह आता कहां से है? उसे पैदा करने वाले कैसी ज़िंदगी बिताते हैं? वे दाने-दाने को मोहताज हैं. उनके लड़कों को महाराज बेवकूफ बख्श सिंह के कुत्तों का जूठा भी यदि मिल जाए, तो वे अपने को धन्य समझें.

लेकिन यदि किसी धर्मानुयायी से पूछा जाए कि ऐसे बेवकूफ़ आदमी को बिना हाथ-पैर हिलाए दूसरे की कसाले की कमाई को पागल की तरह फेंकने का क्या अधिकार है, तो पंडित जी कहेंगे, ‘अरे वे तो पूर्व की कमाई खा रहे हैं. भगवान की ओर से वे बड़े बनाए गए हैं. शास्त्र-वेद कहते हैं कि बड़े-छोटे को बनाने वाले भगवान हैं. ग़रीब दाने-दाने को मारा-मारा फिरता है, यह भगवान की ओर से उसको दंड मिला है.’

यदि किसी मौलवी या पादरी से पूछिए तो जवाब मिलेगा, ‘क्या तुम काफ़िर हो? नास्तिक तो नहीं हो? अमीर-गरीब दुनिया का कारबार चलाने के लिए ख़ुदा ने बनाए हैं. राजी-व-रजा ख़ुदा की मर्ज़ी में इंसान को दख़ल देने का क्या हक़? ग़रीबी को न्यामत समझो. उसकी बंदगी और फ़रमाबरदारी बजा लाओ, क़यामत में तुम्हें इसकी मज़दूरी मिलेगी.’

पूछा जाए जब बिना मेहनत ही के महाराज बेवकूफ़ बख्श सिंह धरती पर ही स्वर्ग का आनंद भोग रहे हैं, तो ऐसे ‘अंधेर नगरी-चौपट राजा’ के दरबार में बंदगी और फ़रमाबरदारी से कुछ होने-हवाने की क्या उम्मीद?

उल्लू शहर के नवाब नामाकूल खां भी बड़े पुराने रईस हैं. उनकी भी ज़मींदारी है और ऐशो-आराम में बेवकूफ़ बख्श सिंह से कम नहीं हैं. उनके पाखाने की दीवारों में इतर चुपड़ा जाता है और गुलाबजल से उसे धोया जाता है. सुंदरियों और हुस्न की परियों को फंसा लाने के लिए उनके सैकड़ों आदमी देश-विदेशों में घूमा करते हैं. ये परियां एक ही दीदार में उनके लिए बासी हो जाती हैं. पचासों हकीम, डॉक्टर और वैद्य उनके लिए जौहर, कुश्ता और रसायन तैयार करते रहते हैं. दो-दो साल की पुरानी शराबें पेरिस और लंदन के तहखानों से बड़ी-बड़ी क़ीमत पर मंगाकर रखी जाती हैं.

नवाब बहादुर का तलवा इतना लाल और मुलायम है, जितनी इंद्र की परियों की जीभ भी न होगी. इनकी पाशविक काम-वासना की तृप्ति में बाधा डालने के लिए कितने ही पति तलवार के घाट उतारे जाते हैं, कितने ही पिता झूठे मुक़दमों में फंसा कर क़ैदख़ाने में सड़ाए जाते हैं. साठ लाख सालाना आमदनी भी उनके लिए काफ़ी नहीं है. हर साल दस-पांच लाख रुपया और क़र्ज़ हो जाता है. आपको बड़ी-बड़ी उपाधियां सरकार की ओर से मिली हैं. वायसराय के दरबार में सबसे पहले कुर्सी इनकी होती है और उनके स्वागत में व्याख्यान देने और अभिनंदन-पत्र पढ़ने का काम हमेशा उल्लू शहर के नवाब बहादुर और गदहा गांव के महाराजा बहादुर को मिलता है. छोटे और बड़े दोनों लाट, इन दोनों रईसूल उमरा की बुद्धिमानी, प्रबंध की योग्यता और रियाया-परवरी की तारीफ़ करते नहीं अघाते.

नवाब बहादुर की अमीरी को ख़ुदा की बरकत और कर्म का फल कहने में पंडित और मौलवी, पुरोहित और पादरी सभी एक राय हैं. रात-दिन आपस में तथा अपने अनुयायियों में ख़ून-खराबी का बाज़ार गर्म रखने वाले, अल्लाह और भगवान यहां बिलकुल एक मत रखते हैं. वेद और कुरान, इंजील और बाइबिल की इस बारे में सिर्फ़ एक शिक्षा है. ख़ून चूसने वाली इन जोंकों के स्वार्थ की रक्षा ही मानो इन धर्मों का कर्तव्य हो और मरने के बाद भी बहिश्त और स्वर्ग के सबसे अच्छे महल, सबसे सुंदर बगीचे, सबसे बड़ी आंखों वाली हूरें और अप्सराएं, सबसे अच्छी शराब और शहद की नहरें उल्लू शहर के नवाब बहादुर तथा गदहा गांव के महाराजा और उनके भाई-बंधुओं के लिए रिजर्व हैं, क्योंकि उन्होंने दो-चार मस्जिदें, दो-चार शिवाले बनवा दिए हैं.

कुछ साधु-फकीर और ब्राह्मण-मुजावर रोज़ाना उनके यहां हलवा-पूड़ी, कबाब-पुलाव उड़ाया करते हैं. ग़रीबों की ग़रीबी और दरिद्रता के जीवन का कोई बदला नहीं. हां, यदि वे हर एकादशी के उपवास, हर रमजान के रोजे तथा सभी तीरथ-व्रत, हज और ज़ियारत बिना नागा और बिना बेपरवाही से करते रहे, अपने पेट को काट कर यदि पंडे-मुजावरों का पेट भरते रहे, तो उन्हें भी स्वर्ग और बहिश्त के किसी कोने की कोठरी तथा बची-खुची हूर-अप्सरा मिल जाएगी.

ग़रीबों को बस इसी स्वर्ग की उम्मीद पर अपनी जिंदगी काटनी है. किंतु जिस स्वर्ग-बहिश्त की आशा पर ज़िंदगी भर के दुःख के पहाड़ों को ढोना है, उस स्वर्ग-बहिश्त का अस्तित्व ही आज बीसवीं सदी के इस भूगोल में कहीं नहीं है. पहले ज़मीन चपटी थी. स्वर्ग इसके उत्तर से सात पहाड़ों और सात समुद्रों के पार था. आज तो न उस चपटी ज़मीन का पता है और न उत्तर के उन सात पहाड़ों और सात समुद्रों का.

जिस सुमेरु के ऊपर इंद्र की अमरावती व क्षीरसागर के भीतर शेषशायी भगवान थे, वह अब सिर्फ़ लड़कों के दिल बहलाने की कहानियां मात्र हैं. ईसाइयों और मुसलमानों के बहिश्त के लिए भी उसी समय के भूगोल में स्थान था. आजकल के भूगोल ने तो उनकी जड़ ही काट दी है. फिर उस आशा पर लोगों को भूखा रखना क्या भारी धोखा नहीं है?

April 9, 2021

6:32 pm Tags: rahul sankrityayan