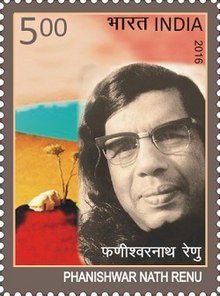

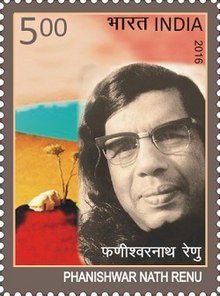

बिहार आंदोलन के दौरान आनंद बाजार पत्रिका की ओर से छपने वाले रविवार के पहले अंक के कवर पेज पर जेपी और फणीश्वरनाथ रेणु की तस्वीर छपी। यह दौर पूरी तरह छात्र और युवा आंदोलन का था और जेपी आंदोलन ने बदलाव की एक नई आहट का संकेत दे दिया था। पटना के कांग्रेस मैदान से लेकर गांधी मैदान तक में जेपी की सभाओं में रेणु जी भी नज़र आए और आज़ादी आंदोलन के बरसों बाद उन्होंने खुद को राजनीतिक तौर पर भी सक्रिय किया। एक बेहतरीन लेखक, उपन्यासकार के तौर पर रेणुजी स्थापित हो चुके थे और आंचलिक पत्रकारिता से लेकर आंचलिक लेखन तक को उन्होंने स्थापित कर दिया था। पूर्णिया के पास अररिया और फारबिसगंज के करीबी गांव औराही हिंगना में 4 मार्च 1921 को हुआ था। पढाई लिखाई फारबिसगंज, अररिया और नेपाल के विराटनगर में हुई। बाद में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पढ़ने बनारस आ गए। अपने देश की आजादी के आंदोलन के बाद रेणु ने 1950 के नेपाल के क्रांतिकारी आंदोलन के भी हिस्सा रहे। लेकिन उसके बाद वो लंबे समय तक बीमार रहे और खुद को उन्होंने लिखने पढ़ने में लगाया। कवि अज्ञेय से उनकी दोस्ती ने उनके भीतर के साहित्यकार को बढ़ने में मदद की। उनके चर्चित उपन्यासों मैला आंचल, परती परिकथा, कलंक मुक्ति, जुलूस आदि ने उन्हें चर्चित किया तो मारे गए गुल्फाम, लाल पान की बेग़म जैसी कहानियों से वे पाठकों के भीतर तक जा पहुंचे। मारे गए गुल्फाम पर तीसरी कसम फिल्म बनी तो जुलूस को नाटक के तौर पर कई जगह खेला गया। रेणु का रचना संसार बहुत व्यापक है। उनके रिपोर्ताज भी काफी चर्चा में रहे हैं। पद्मश्री जैसे पुरस्कार उन्हें मिले ज़रूर लेकिन वह उससे भी कहीं बड़े सम्मान के हकदार थे। 56 साल की उम्र में 11 अप्रैल 1977 को उनका निधन हो गया। ठीक उसी दौर में जब देश में जेपी आंदोलन चरम पर था, इमरजेंसी का दौर उन्होंने देखा और झेला था। 1977 में ही इंदिरा गांधी की सरकार को आम जनता ने ठुकरा दिया और जनता पार्टी की सरकार जबरदस्त बहुमत से बनी। 24 मार्च 1977 को जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई ने पीएम पद की शपथ ली.. इसके ठीक 18 दिनों बाद रेणु जी नहीं रहे। बहरहाल इस महान उपन्यासकार, लेखक के योगदान को साहित्य जगत कभी भूल नहीं सकता। अपने फेसबुक वॉल पर जाने माने साहित्यकार, लेखक औऱ पत्रकार विष्णु नागर ने रेणु जी के रचना संसार को गहराई से याद किया। विष्णु नागर का यह आलेख 7 रंग के पाठको के लिए…

‘राजनीति हमारे लिए दाल -भात की तरह है। ‘

‘मेरा लेखक मर चुका था। बिहार आंदोलन ने उसे पुनः जीवित कर दिया है। अब मुझे लगने लगा है कि जिस समाज में मैं रह रहा हूँँ, वह समाज सुधर सकता है। ”

हमारे दो बड़े लेखक -फणीश्वरनाथ रेणु और नागार्जुन- बिहार के मिथिलांचल से थे। इनका मिथिलांचंली होना एक संयोग था मगर असली समानता उनमें दोनोंं लेखकों की विचार और कर्म के स्तर पर सक्रिय राजनीतिक सक्रियता थी। शायद रेणु की सक्रियता ज्यादा थे। नागार्जुन यायावर थे, देशभर में घूमते रहते थे मगर रेणु को आना-जाना सामान्य रूप से ही प्रिय था(याद करें ‘ऋणजल’ के वे अंश जब सूखे की कवरेज के लिए आये ‘ दिनमान ‘ के संपादक अज्ञेय के साथ जाने को एक तरह से अपनी विवशता ही बताते हैं, हालांकि जीवन से उनका रागात्मक संबंध इतना है कि सूखे से उत्पन्न स्थिति पर वह जो रिपोर्ताज़ जो लिखते हैं,वह द्रवित करनेवाला है )। बिहार में रेणु की राजनीतिक सक्रियता में लगभग निरंतरता रही।दोनों लेखकों की राजनीतिक दिशाएँ थोड़ी अलग थीं।रेणु विश्वासों से समाजवादी थे, नागार्जुन साम्यवादी। दोनों के मन में एकदूसरे के प्रति गहरा सम्मान था। बिहार आंदोलन के समय दोनोंं साथ थे,बाद में नागार्जुन ने इस आंदोलन में संघ के कारण अपने को उससे अलग कर लिया था।

1952 तक रेणु सोशलिस्ट पार्टी में रहे। उन्होंने 1938 में पार्टी के सोनपुर में हुए ‘समर स्कूल आफ पालिटिक्स ‘ में डेढ़ महीने तक राजनीतिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। उस स्कूल के प्रिंसिपल जयप्रकाश नारायण थे। उस अवसर पर आचार्य नरेन्द्र देव, अच्युत पटवर्द्धन आदि उस समय के बड़े समाजवादी नेता उद्बोधन देने आए थे। रेणु पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ा था।वह समाजवाद तथा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अधिक आस्थावान हुए थे। उस समय तो वह चाहकर भी पार्टी में सम्मिलित नहीं हो सके थे क्योंकि वह बनारस में पढ़ रहे थे मगर रामवृक्ष बेनीपुरी के संपादन में निकलनेवाले साप्ताहिक ‘ जनता ‘ के कारण दूर रहकर भी इसमें ‘ सम्मिलित होने जैसा लाभ ‘ उन्हें हुआ था।’ बाद में वह अपने क्षेत्र में किसान मोर्चे पर डटे रहे, मिल मजदूरों की हड़ताल में नारे लगाए, भाषण दिए, तमाम ऐसे संघर्षों के बारे में पार्टी की साप्ताहिक पत्रिका ‘ जनता ‘ में लिखा। उनके लेखन की तारीफ भी होती थी। ‘ लोग पीठ ठोकते थे। कहते थे बहुत अच्छा लिख रहा है मगर जो मिलिटेंट वर्कर थे, वे कहते थे, ये सब कुछ ठीक लिखते हैं, पर्चा भी बढ़िया लिखते हैं। नेता आते हैं तो मानपत्र भी अच्छा लिखते हैं। बाढ़ और अकाल के समय रिपोर्ताज भी बढ़िया लिखते हैं। सब कुछ सही है मगर एक खामी है और खामी यह है कि बाढ़ और अकाल में काम करने के लिए जो लोग जाते हैं ,नौजवानों का वह गिरोह जो नाव लेकर गाँँव-गाँव पहुँँचता है, रोटियाँँ बाँँटता है, आपने तो उसे आदमी ही रखा। उसे पार्टी का आदमी होना चाहिए था और अपनी पार्टी का आदमी होना चाहिए था।’ रेणु को इन सब बातों से यह समझ में आ गया कि पार्टी में हमारी नियति यही है कि हम राजनेताओं के भाषण लिखें और उसे किस पॉइंट में छापा जाए, कहाँँ छापा जाए, किस तरह से छापा जाए, यह तय करेंं।’ इतना ही नहीं बल्कि बाद में त उनकी नीयत पर भी संदेह किया जाने लगा। अगर किसी नेता के बारे में बड़ी सुर्खी चली जाए, कंपोजिंग सेक्शन की वजह से या किसी और वजह से तथा दूसरे का नाम यदि छोटे में छप जाए तो उनकी नीयत पर संदेह किया जाता था। इससे उनका दिल दरका।

उन्हें समझ में आने लगा था कि राजनीति में लेखक की स्थिति दूसरे दर्जे की ही होती है।वह पार्टी चाहे, सोशलिस्ट क्यों न हो।इनके सांस्कृतिक मोर्चे भी अर्थहीन होते हैं,इसलिए पार्टी में रहते हुए भी रेणु ने इन मोर्चे की घोषणाओं पर कभी यकीन नहीं किया।उन्हें यह भी समझ में आया कि हर पार्टी का अपना एक ‘ तबेला ‘ है।पार्टी अपने चारों तरफ दीवारें खींच कर अपने ‘ कमअक्ल ‘ कामरेडों को बाहर के आकर्षण से बचाती है।दो ऐसे अनुभवों के बारे में रेणु ने लिखा भी है। एम. एन. राय की विचारधारा के एक कलाकार से उन्हें मिलते देख लिया तो अगले ही दिन पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उन्हें बुलाकर एमएन राय के विरुद्ध भाषण पिला दिया।एक अच्छे मित्र और एक कम्युनिस्ट छात्र नेता से वह मिला करते थे तो एक बार स्वयं रामवृक्ष बेनीपुरी ने उन्हें समझाया कि क्यों उन्हें कम्युनिस्टों से बात नहीं करना चाहिए।एक वरिष्ठ लेखक के मुँँह से ऐसी बातें सुनना रेणु के लिए निश्चित रूप से अधिक दुखदायी रहा होगा।उनके मोहभंग के कारणों में यह भी एक रहा होगा।

1952 में प्रथम आम चुनाव से पहले ही वे अपने को राजनीति के लिए अनुपयुक्त समझने लगे थे।वह समझ चुके थे कि दलगत राजनीति चाहती है कि बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि गिरवी रख कर पार्टी के लिए काम करे,उसके आदेश मानें।वहाँ किसी व्यक्ति, किसी गुट का अपना आदमी होना भी आवश्यक है।उन्होंने राजनीति को तिलांजलि दे दी,मतलब पार्टी छोड़ दी लेकिन ‘ जिन मूल्यों के लिए पार्टी में आया था,वे मूल्य मेरे साथ रहे।’

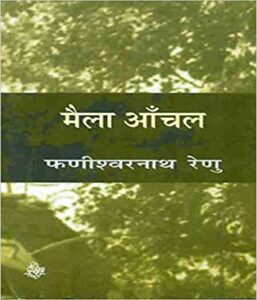

उन्हें इस बीच यह अहसास भी हुआ कि लेखन ही उनकी दुनिया हो सकती है।उन्हें किसी पत्रिका का चिकने कागज का एक टुकड़ा कहीं से मिला था।उसमें इस आशय का कुछ लिखा था कि जिसका साहित्य और राजनीति में समान रूप से दखल हो, दोनों ही क्षेत्र में काम करने की जिसकी क्षमता बराबर हो, अगर कभी उसे दो में से एक को चुनना हो तो साहित्य का चुनाव करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है।इस सुभाषित ने उन्हें तत्काल दुविधा से निकाला और ‘ बुद्धिमान ‘ होने के लिए प्रेरित किया। वह कहते हैं कि इसके बावजूद वह लेखन में वह ‘ राजनीतिज्ञ ‘ रहे। ‘दिनमान ‘ को दिए एक साक्षात्कार में भी उन्होंने कहा था कि वह सक्रिय राजनीति से भले अलग हो गए थे मगर राजनीति से उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया था। मैला आँचल, परती: परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे आदि उपन्यासों को वह इसका प्रमाण बताते हैं।’ अपने क्षेत्र की राजनीति का सीधा असर मुझ पर अब तक पड़ता रहा है।गाँव समाज में संग्रामी -सुराजी किसान का बेटा पहले हूँ-लेखक बाद में। ‘

उन्होंने साहित्य का रास्ता चुना था मगर राजनीति में पैदा घुटन उनके लेखक में भी घुटन पैदा करती थी। यहाँ तक कि पागल हो जाने या आत्महत्या करने तक के खयाल आने लगते थे।’ बिहार आंदोलन से पहले वह देख रहे थे कि जिस प्रकार भ्रष्टाचार व्यक्ति और समाज के एक-एक अंग में घुन की तरह लग गया है तो मैं किसके लिए लिखता? बिहार आंदोलन उनके लिए ‘ स्वच्छ हवा की एक खिड़की खोलनेवाला साबित हुआ।यह खिड़की न खुली होती ‘ तो मैं खुदकुशी कर लेता।यह आंदोलन तो जीने की एक चेष्टा है मगर आपातकाल ने फिर उन्हें बहुत गहरी घुटन दी।वह अपने आप से सवाल करने लगे थे कि ‘ क्या उन्होंने सैकड़ों-सैकड़ों पृष्ठों के ग्रंथ इसी दिन के लिए लिखे थे?’ अब मुझसे अधिक बर्दाश्त नहीं होता है। ‘ ‘ मेरी जीने की इच्छा खत्म हो गई है।अब मुझसे सहा नहीं जाता।मैं अपने हाथों अपना गला नहीं घोट सकता।मुझे ये लोग जेल क्यों नहीं ले जाते?’

राजनीतिक घुटन से उत्पन्न ऐसी वेदना हमारे कितने हिंदी लेखकों में मिलती है?आज हम उससे भी भयानक स्थिति का सामना कर रहे हैं।ऐसी वेदना तो छोड़िए, बच- बच कर चलने, छुपने की होशियारी बहुत दीखती है।

विभिन्न मोर्चों पर भारत और नेपाल में सक्रियता के अलावा आजादी की लड़ाई में वह दो बार और दो बार आजादी के बाद भी जेल गए थे। उन्होंने नौ वर्ष की उम्र में पहली बार इंदिरा गांधी की वानर सेना के सदस्य के नाते भाग लिया था और चौदह दिन जेल में रहे थे।दूसरी बार 1942 के आंदोलन में वह गिरफ्तार हुए और लगभग एक वर्ष जेल में रहे।तीसरी बार नेपाल के विराटनगर में मजदूरों की हड़ताल के कारण भारतीय जेल में दो साल से अधिक की सजा उन्होंने काटी।आखिर में आपातकाल में 52 दिन।

साहित्य की एकांतिक साधना करते रहना उनके लिए संभव नहीं था।सक्रिय राजनीति से करीब दो दशक तक दूरी रखने के बाद जीवन में पहली बार 1972 में उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा । चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद कुछ दलों ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने की पेशकश भी की,जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।शुरू में समाजवादी पार्टी ने उनके क्षेत्र में उनके विरुद्ध कोई उम्मीदवार खड़ा न करने की बात फैलाई थी।उसका समर्थन मिलता तो उन्हें अच्छा लगता। उन्हें लगा था कि पार्टी पुराने संबंधों को निबाह कर रही है। आश्चर्य की बात है कि अंततः जिस समाजवादी विचारधारा में उनकी गहरी आस्था थी,जिस समाजवादी दल के कभी वह सक्रिय और समर्पित सदस्य थे, अपने को जिसके लिए पूरी तरह खपाया था,उस पार्टी का वही उम्मीदवार (लखनलाल कपूर)अंततः उनके खिलाफ खड़ा हुआ,जो उनके घर आकर उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दे गया था।कांग्रेसी उम्मीदवार से वैसे वह भी हारा ही मगर रेणु को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार से भी कम वोट मिले।समाजवादी दल के उम्मीदवार को 16666 वोट मिले और रेणु को 6498।असंभव नहीं कि समाजवादी पार्टी अपने वायदे से नहीं हटती तो माहौल रेणुजी के पक्ष में बनता या कांग्रेसी उम्मीदवार को बेहद कड़ी टक्कर मिलती।

रेणु ने चुनाव पूरी गंभीरता से लड़ा था।अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने एक पर्चा जारी किया था,जिसमें अपने इलाके के कई प्रमुख स्थानों में लोगों से बातचीत कर उनकी राय जानने की कोशिश की थी।उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर लोग उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में योग्य न समझेंं, तो वह अपना नामांकन पत्र वापस ले लेने को तैनात हैं। उन्होंने लोगों को निमंत्रित किया था कि वे इन गोष्ठियों में आएँ और अगर वे समझते हैं कि उनका अगुआ बनने के वह काबिल नहीं हैं, तो उन्हें रोकेंं- टोकेंं। ‘ उचित समझेंं तो हो- हल्ला कर ,शोरगुल मचा कर मुझे मेरे फैसले से विमुख करें। ‘ इस सिलसिले में तीन-चार गोष्ठियों में उन्हें जो कुछ देखने -समझने को मिला, उसने उनके इरादों को और दृढ़ किया था। एक सभा में एक ग्रामीण अधेड़ ने साफ शब्दों में कहा था कि ‘अगर इस बार आप उम्मीदवार नहीं बनते तो आप सबसे बड़े मुजरिम होते।’ नौजवान, विद्यार्थी, अध्यापक तथा उनके प्रेमी पाठकों ने कार्यकर्ता के रूप में उनके लिए काम भी किया। ‘ मेरी चार गोष्ठियों में मेरे बाद जो लोग बोलने आए, अचरज की बात है कि वे सभी मेरे उपन्यासों के पात्र थे,जो अपने सही नाम के साथ मेरे उपन्यासों में आए हैं और जीवित हैंं। रामलाल मंडल (मैला आँँचल) फेकन चौधरी( नेपाली क्रांति कथा), जगमोहन भगत की दुकान और उनके परिवार के लोग (मैला आँचल)। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव अभियान के दौरान कहीं न कहीं मरे हुए बावनदास से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी अर्थात वह विचारधारा जो बावनदास पालता था, अभी भी सूख नहीं गई है। रही बात लाठी, पैसे और जाति की ताकत की तो अगर यह नियम हो चला है कि इन तीन चीजों के बल पर चुनाव जीते जाते हैं तो बगैर लाठी, बगैर पैसे और बगैर जाति के बल पर चुनाव लड़कर क्यों नहीं देखा जाए? यानी समाज और तंत्र में प्रवेश करती हुई इन विकृतियों से लड़कर ही क्यों न देखा जाए?’ ये बातें उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान साक्षात्कारों में उन्होंने कही थींं।

वैसे उन्हें चुनाव के दौरान उनके विरुद्ध बह रही धाराओं का अहसास भी था।उनके विरोधी प्रचार करने लगे थे कि रेणु की तो कोई पार्टी नहीं है।यह अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा?ठीक है कि ये बड़े हैं, पद्मश्री हैं,लेखक हैं लेकिन बिना राजनीतिक दल का यह आदमी पटना जाकर,विधानसभा में क्या करेगा?रेणु कहते-‘ भाई एक गरीब आदमी- जिसका नाम वोटर लिस्ट में नाम है, संविधान में यह व्यवस्था है कि वह चुनाव लड़ सकता है।आखिर एक गरीब आदमी चुनाव लड़ सकता है या नहीं, यह देखने के लिए मैं आया हूँँ। ‘ कुछ ने कहा कि यह आदमी तो दरअसल अपने इन अनुभवों पर किताब लिखने आया है। इसे वोट देकर क्या होगा? वह समझ पा रहे थे कि वह जीतने वाले नहीं हैंं। मत पड़ने के दिन उन्होंने देखा कि जो प्रयोग मधुबनी में छोटे पैमाने पर हुआ था, वही उनके विधानसभा क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। गांव – गांव के लोग वोट देने जा रहे हैं और खाली हाथ लौट रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्हें रोकने के लिए लाठी लेकर लोग खड़े हैं। तब उन्हें लगा कि ये लड़के ठीक ही कहते हैं कि परिवर्तन बैलेट के जरिए नहीं हो सकता है। यह बैलट एक भ्रमजाल है। उन्हें लगा कि चुनाव हारने के बाद तुम क्या करोगे? चुनाव हारने वाला व्यक्ति घर में बीवी तक की निगाह में गिर जाता है। चुनाव के कारण थोड़ा कर्ज भी चढ़ गया था।हारने के बाद लोगों ने कहा कि चुनाव के अनुभवों पर लिखो।सोचा भी था कि लिखेंगे लेकिन बाद में उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें तो अब कलम छूने तक का अधिकार नहीं रहा। अगर कुछ थामना है तो या तो अब बंदूक थामो या कलेजा थाम कर बैठो। ‘ अब कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। ‘

चुनाव नतीजे पक्ष में आते तो स्थिति दूसरी होती।नतीजे आने के बाद उन्होंने कहा था कि यदि वह सफल हो गए होते चुनाव में, तो कम से कम अपने इलाके के लोगों के लिए तो जरूर कुछ करते। कुछ समय निकालते और इससे ‘ मुझे फायदा होता, मेरे लेखन को फायदा होता। और देखिए हिन्दी के लेखकों को-दूसरी किसी भाषा के बारे में मैं नहीं जानता- मगर मेरा सुझाव यही है कि इन लोगों को…. इसके लिए कुछ अलग कानूनी व्यवस्था करके पकड़- पकड़ करके सबको कंसंट्रेशन कैंप में तो नहीं, सबको गाँँव में भेजना चाहिए- एकदम! गाँँव में किसानों के साथ काम करें और किसी को उससे ज्यादा कुछ करना हो तो उसको खान में जरा भेजें- अंदर नीचे खान में जाएँँ सब।ये हिन्दी केे लेखक-जो अपने को जनता समझ बैठे हैं,जो सोचते हैं कि वह सब कुछ जान गए हैं लिखने को जान गए हैं, राष्ट्रभाषा उनकी हो गई है। सबसे पहले तो यही है कि वेे अपने को राष्ट्र भाषा के लेखक कहते हैं, समझते हैं कि ये और सब लेखकों से ऊपर हैंं।’

राजनीति में आरंभ से ही उनके प्रकाश स्तंभ जयप्रकाश नारायण रहे।1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गाँँधी की गिरफ्तारी एक बड़ा मुद्दा बन गई थी। इस आंदोलन को आगे किस प्रकार बढ़ना चाहिए, इसकी रूपरेखा रेणु जी के अनुसार तब किसी को पता नहीं थी। जयप्रकाश नारायण ने उस समय दिल्ली कैंट से स्मगल करके एक चिट्ठी बाहर भिजवाई थी।उसी के मुताबिक बिहार के युवक आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे।कुछ समय बाद जेपी जेल की दीवार फाँद कर बाहर आए और ‘ उन्होंने ‘क्रांति की बुझती हुई मशाल को आगे बढ़ कर सँभाला था और क्रांति जारी की थी।’ उस समय रेणु,जेपी के आह्वान पर जेल गए थे।

बहरहाल रेणु की निराशा के चरम दिनों में जयप्रकाश नारायण मुशहरी में- जहाँँ की नक्सवादियों का बड़ा जोर था- जम कर बैठ गए। ‘ और क्या किया, क्या नहीं किया उन्होंने(जेपी ने) कि सब नौजवान शांति सेना में भर्ती होने लगे। ‘वहाँँ से रेणु को जयप्रकाश नारायण ने चिट्ठी लिखी कि ‘ मैला आँँचल ‘ आज भी मैला है बल्कि पहले से ज्यादा मैला हो गया है और आपके जैसा लेखक चुप है। आप गाँँव में आइए। पहले तो रेणु को बड़ी हँसी आई। ‘ यह आज मुशहरी गए हैं तो गाँँव की हालत देख रहे हैं, मैं वहाँँ जन्मा हूँ,भोग रहा हूँँ सब कुछ। हँसी तो आई थी लेकिन एक भरोसा भी जगा था कि कम से कम भूमिहीनों की अवस्था को इन्होंने गाँँव में पालथी लगा कर देखा तो है। ‘

ऐसे समय में गुजरात के नौजवानों ने आवाज उठाई। रेणु को भरोसा नहीं था कि बिहार में भी ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँँ तो वही कुछ बददिमाग लड़के करेंगे, जो नक्सलाइट कहे जाते हैं, बाकी कहीं कुछ नहीं हो सकता।

जब कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, फाँँसी का फंदा आदमी के सिर पर झूलता हुआ नजर आ रहा था, तब बिहार के नौजवानों ने जेपी को आवाज लगाई कि आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए।जेपी पर फिर रेणु को संदेह होने लगा कि ये तो युवकों की फिर से ‘ नसबंदी ‘ करा देंगे यानी उनके गुस्से पर पानी डाल देंगे।फिर भी रेणु को जेपी पर बहुत विश्वास था, भक्ति भाव जैसा भी कुछ था।वह उन लोगों मेंं थे,जो उनके एक इशारे पर मर मिटने को तैयार थे। रेणु जेपी को गाँधीवाद के अंतिम कुछ लोगों में से मानते थे।इस आंदोलन को गाँधीवाद का अंतिम प्रयोग मानते थे।इसके बावजूद डर उन्हें यह भी था कि जो दरार नेताओं ने लोगों के दिलों में डाल दी है,उसके बाद क्या कुछ हो सकेगा? खैर छात्रों के आह्वान पर 75 वर्ष के जयप्रकाश नारायण आगे आए।जेपी ने सबसे पहले पटना में एक मौन जुलूस निकालने की योजना बनाई। रेणु ने सोचा कि हो चुकी इस तरह क्रांति। क्रांति वह भी जुलूस से और वह भी मुँँह पर पट्टी बाँँधकर,हाथ भी पीछे बाँध कर! यह एक और तमाशा साबित होगा। रेणु जैसे कुछ लोगों ने जाकर जेपी से कहा कि हाथ अगर पीछे बँधे रहेंगे, तो जब इधर -उधर खुजलाने की जरूरत होगी, तब क्या करेंगे? तो कहा गया कि नहीं हाथ बंधे हुए नहीं रहेंगे,बस पीछे रहेंगे।रेणु से ‘ एंग्री यंग मैन ‘ (जुगनू शारदेय की उपाधि)दोस्त से पूछा कि इस मौन जुलूस में कितने लोग आएँगे, तो जवाब मिला कि यही कोई एक सौ एक लोग।उस समय तो रेणु नहीं गये थे क्योंकि एक आपरेशन के कारण उनके शरीर में एक ट्यूब लगी हुई थी। इस तरह जाते तो लोग समझते कि यह नाटक करने आया है।बाद में तो रेणु जो साथ हुए तो फिर साथ ही रहे।जेल भी गए।

मगर बिहार आंदोलन के कारण बढ़ते असंतोष से घबरा कर इंदिरा गाँँधी ने आपातकाल घोषित कर दिया था और सब खत्म हो गया था।फिर रेणु की गहरी निराशा के दिन आए। वह हटा और रेणु जीते जी 1977 का परिवर्तन देख पाए। वह परिवर्तन क्या उन्हें उत्साहित कर पाया?एक तरह से यह भी अच्छा हुआ कि जनता पार्टी से घोर निराश होने से पहले ही वह अप्रैल,1977 में दुनिया से कूच कर गए वरना इस बार की तकलीफ उन्हें और गहरे तोड़ती।

रेणु की गहन जनप्रतिबद्धता का अनुमान उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद नागार्जुन ने जो उनके बारे में कहा था,उससे होता है। नागार्जुन पटना के एक फुटपाथिया ढाबे में रोटी-सब्जी खा रहे थे।आलोचक गोपेश्वर सिंह को वह नजर आ गए।बातों-बातों में गोपेश्वर जी ने कहा कि बाबा, रेणु तो यहाँ रोटी नहीं खा सकते थे।नागार्जुन ने कहा कि हाँ वह यहाँ रोटी नहीं खा सकते थे लेकिन इनके लिए वह गोली जरूर खा सकते थे।

रेणु की इस राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात के बारे मेंं लिखते हुए अगर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की संक्षेप मेंं बात न करेंं, तो अन्याय होगा।उनके पिता शिलानाथ मंडल स्वयं एक राजनीतिक-सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति थे।वह कांग्रेस के सदस्य थे।उस जमाने में राजनीतिकर्मी-आज से विपरीत-पढ़ने लिखने में भी काफी दिलचस्पी लेते थे।शिलानाथ मंडल भी अपने घर पुस्तकें और पत्रिकाएँँ मँगवाते थे।उनके यहाँ हिन्दी और बांग्ला की पत्रिकाएँँ आती थीं।बचपन में रेणु जी की आँखों के सामने’चाँद ‘के ऐतिहासिक फाँसी अंक, ‘ हिन्दू पंच ‘ के बलिदान अंक और पंडित सुंदरलाल की पुस्तक जब्ती के लिए तलाशी दो बार हुई थी।एक बार तो रेणु घर में थे।सिपाही के सामने ही स्कूल जाने का बहाना बना कर अंग्रेजों को अखरनेवाली किताबें -पत्रिकाएँ लेकर घर से निकल गए थे।रेणु जी के अनुसार उनके पिता को मन ही मन ऐसी तलाशी होने पर गर्व होता था तो तलाशी से उनके अपने मन का भय भी जाता रहा।

एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि उनके घर में जो पुस्तकें थींं, उन्हें पढ़कर और कई पुस्तकों में लेनिन की तस्वीरें देखकर उनकी पार्टी की और उनकी कहानियां पढ़कर वह रोमांचित होते थे इसलिए तब उनका एक संस्कार बना,जो किसान- मजदूरों की मानसिकता से जुड़ा रहा।वह यह भी मानते थे कि हैं गांव के ये किसान- मजदूर ही मुझसे लिखवा जाते थे, ठीक उसी प्रकार जैसे भूख लगने पर आदमी एक्शन और तनाव दोनों महसूस करता है।

राजनीति में उनके संस्कारीकरण का एक और बड़ा कारण किशोरावस्था मेंं उनका परिचय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला से होना था और उनका लंबा साथ रहना था।उनके द्वारा स्थापित आदर्श विद्यालय में शिक्षक के रूप में भी रेणु ने कार्य किया था और अंततः उन्होंने नेपाल की सशस्त्र क्रांति में भागीदारी भी कोइराला परिवार से अपने घनिष्ठ संपर्कों के कारण की थी।इसका जैसा आँखों देखा-भोगा वर्णन उन्होंने नेपाली क्रांति कथा में किया है,वह अपने में अनोखा है।बाद में घुटन के क्षणों में नक्सली रास्ता आकर्षित तो करता था मगर हिंसा के रास्ते पर वह कभी नहीं गये।

Posted Date:

March 4, 2025

12:24 pm