दैनिक हिन्दुस्तान में 19 मार्च, 2016 से 16 अप्रैल, 2016 के बीच हर रविवार प्रकाशित हाने वाले कॉलम ‘मेरी कहानी‘ में पांच कड़ियों में गिरिजा देवी से बातचीत पर आधारित उनके जीवन से जुड़े कुछ अनछुए पहलू प्रकाशित हुए थे। हम आपके लिए गिरिजा देवी के जीवन से जुड़ी उन कहानियों की पांचों कड़ियां दैनिक हिन्दुस्तान से साभार पेश कर रहे हैं।

‘बचपन में कभी फ्रॉक नहीं पहनी’

बचपन में हम बहुत शरारती तो नहीं थे, लेकिन सारी चीजों के बारे में जानने की इच्छा बहुत होती थी। मन करता था कि सब कुछ पता रहे, इसलिए हम अपने घर के बड़े लोगों से, दादी से, मां से, पापा से हर चीज के बारे में पूछते रहते थे। मुझे गुड़ियों का बहुत शौक था। मुसीबत यह थी कि गुड़िया बोलती नहीं थी, मैं उससे बात करना चाहती थी। उसे हंसाना चाहती थी, लेकिन वह हंसती नहीं थी। मुझे लगता कि गुड़िया बोले, तो दो-चार सवाल उससे भी किए जाएं। पापा भी मुझे बहुत मानते थे। गुड़ियों के शौक के अलावा पापा मुझे एकदम लड़कों की तरह रखते थे। तैरना, घोड़े की सवारी करना, मार-पीट करना, तलवार चलाना, खिलौने वाले तीर-धनुष चलाना। बचपन में इनके अलावा और कुछ किया ही नहीं। इन बातों के लिए मुझे कभी डांट भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये सारी आदतें पिताजी ने ही डाली थीं। वह शायद मुझे दूसरी लक्ष्मीबाई बनाने वाले थे।

पिताजी जमींदार थे। बनारस में बच्चों को पढ़ाने-लिखाने आए थे। जब हम तीन साल के थे, तब मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ, इसलिए हम पापा के साथ ही पलते थे। उन्हीं के साथ रहकर पढ़ाई करते। पापा के साथ रहते-रहते मेरे अंदर कई सारी आदतें लड़कों जैसी हो गई थीं। कपड़े-लत्ते से लेकर तमाम आदतों तक। मुझे अच्छी तरह से याद है कि दस बरस तक हमने सिर्फ पायजामा-कुरता और कोट-पैंट पहना। बचपन में कभी फ्रॉक नहीं पहनी। 11 साल की हुई, तब मां ने पहली बार साड़ी पहनाई। सलवार-कुरता तो आज तक नहीं पहना। जानते ही नहीं कि सलवार-कुरता क्या होता है? पैंट-शर्ट से सीधा साड़ी पहनी, और अब तक साड़ी ही पहनते आ रहे हैं। तब नर्सरी वगैरह का जमाना तो था नहीं, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा- इस तरह की कक्षाओं में हम पढ़ते चले गए। उसी समय मेरी गायकी की शुरुआत भी हुई।

पिताजी को भी गाने का शौक था। वह खुद बाकायदा संगीत सीख रहे थे। सुबह चार बजे उठकर गाते थे। हम उनको बड़े शौक से सुनते थे। पापा जो गाते थे, वही बाद में हम गुनगुनाते थे। इस तरह, बचपन की छोटी-मोटी शैतानियों के साथ संगीत की नींव पड़नी भी शुरू हो गई। इसमें बहुत मजा आने लगा। पांच साल की उम्र तक हम संगीत से अच्छी तरह जुड़ गए। उस वक्त का मुझे थोड़ा-थोड़ा याद है कि पंडित सरजू प्रसाद ने हमें संगीत की शिक्षा देनी शुरू की थी। पिताजी उनको बाबा कहते थे, तो वह हमारे दादा हो गए। मैंने उनसे सीखना शुरू किया और बचपन से ही गायकी में मेरा मन लगता चला गया। पापा कभी-कभी पढ़ाई के लिए टोकते थे। लेकिन मेरा मन ज्यादा संगीत में ही लगता था।

पहले दर्जे में जाने के बाद हमने पांचवें दर्जे तक पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद एक रोज हमने घबराकर कह दिया कि अब हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ गाना गाएंगे। संगीत की शिक्षा तो हम ले ही रहे थे। इसका असर यह हुआ कि इन पांच वर्षों में हमने मेहनत करके कई सारे राग सीख लिए थे। उनका बाकायदा अभ्यास किया करते थे। दस बरस की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते ख्याल, टप्पा जैसी चीजें भी एक-एक करके हमने सीख ली। सही मायनों में देखा जाए, तो हमारा बचपन गायकी में ही चला गया। वक्त बीतता गया और हम बड़े होते गए। हमारी उम्र करीब 15 साल रही होगी, तब तक हम पंडित सरजू प्रसाद से सीखते रहे। उन्होंने नींव बनाकर दी, उन्होंने गले में स्वर बनाकर दिया। गले में स्वर कैसे घूमते हैं, उन्होंने बताया। सब कुछ उन्होंने करके दिया।

उस दौर में बहुत से लोगों ने मेरे पिताजी से यह भी कहा कि आप गांव के रहने वाले हैं, शहर में आकर बेटी को संगीत सीखा रहे हैं। लड़कियों का गाना-बजाना यहां नहीं चलेगा। यहां बहुत बड़ी-बड़ी गायिकाएं पहले से हैं। पिताजी ने कहा कि बेटी का मन है, तो वह संगीत सीखेगी। उस वक्त उनको लगता था कि क्या पता, शादी के बाद मेरा संगीत छूट जाए, इसलिए वह टोका-टाकी नहीं करते थे। बल्कि जो कोई टोका-टाकी करता, उससे वह खुलकर कहते थे कि मेरी बेटी का मन है, तो वह संगीत सीखेगी। हम अपनी बेटी को कोई पैसे कमाने के लिए संगीत नहीं सीखा रहे, वह अपने शौक के लिए सीख रही है। बल्कि पिताजी मेरी हौसला अफजाई करते थे। उन्हें पता था कि मुझे गुड़ियों का शौक है, तो अगर हम एक गाना सीखते, तो एक गुड़िया मिलती थी। दो गाना सीखते थे, तो दो गुड़िया। उस जमाने में एक गुड़िया की कीमत एकाध रुपये होती थी। यह उनकी और मेरे गुरु की ही देन है कि हम आज यहां तक पहुंचे। बचपन में महारानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाकू रहे, लेकिन विद्या सीखी, संगीत की शिक्षा भी ली और सबसे बड़ी बात कि व्यवहार-कुशलता सीखी। यह सब उनकी ही देन है।

‘जब नेहरू ने पूछा तुम गाती भी हो’

मेरी शादी कम उम्र में ही हो गई थी। 18 साल पूरा करते-करते मेरी एक बेटी भी हो गई। मुझे याद है कि उसी दौरान मेरी तबियत बहुत खराब हुई थी। उसके बाद जब तबियत ठीक हुई, तो हमने पंडित श्रीचंद मिश्र जी से गायकी सीखना शुरू किया। उन्होंने मेरी गायकी को संपूर्ण किया। बनारस में चौमुखी गायन होता है। ध्रुपद, धमार, ख्याल, टप्पा, तराना, ठुमरी, होरी, चौती, कजरी, जो लोकगीत होता है, वह सब कुछ उन्होंने ही हमें सिखाया। हमने अपनी गुरु मां से भी बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा बड़े-बड़े कलाकारों की गायकी को सुनकर भी सीखने का सौभाग्य मिला। उस दौर में छोटा वाला रिकॉर्डर आता था। तीन मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। हमारे पति का ग्रामोफोन और घड़ी का बनारस में बड़ा बिजनेस था। उन्हें मेरे शौक का पता था ही, तो वह भी मेरे लिए नई-नई रिकॉर्डिंग लाकर नई-नई चीजें हमें सुनाते थे। फिर हमने देखा कि हमारे गांवों में संस्कारी चीजें भी बहुत सारी गाई जाती हैं, जैसे शादी के मौके पर, घर में बच्चा होने पर सोहर-बन्ना, इन सब को भी हमने याद किया। मुझे गायकी का शौक इस कदर था कि जो भी नई चीज मिलती, हम उसको याद करते थे। उसका रियाज करते थे।

एक मजेदार घटना सुनाने के लिए कुछ पीछे ले चलती हूं। हमारी उम्र करीब 10 साल रही होगी। हम लोग कलकत्ता (अब कोलकाता) घूमने गए। पिताजी, मम्मी और हम बहनें। कलकत्ता में हमारे मामा रहते थे। मामा को पहलवानी का शौक था। उनके यहां बहुत सारे पहलवान आते थे। वे लोग फिल्मी दुनिया से भी थोड़ा-बहुत जुड़े हुए थे। मामा के एक दोस्त उन दिनों कोई फिल्म बना रहे थे। उनको एक ऐसी लड़की की तलाश थी, जो अच्छा गा सकती हो और तेज-तर्रार हो। एक रोज वह मामा के घर आए। हम उस वक्त अपनी कुछ बदमाशी कर रहे थे, उनको किसी तरह मेरे बारे में यह भी पता चला कि मैं संगीत सीख रही हूं और अच्छा गाती हूं। फिर क्या था, उन्होंने मामा के सामने जिद कर दी कि मैं ही उनकी फिल्म में काम करूं। मुझे उनकी फिल्म में काम करने की इजाजत मिल गई। 10 साल की होते-होते फिल्म में काम मिल गया। उस जमाने में दौड़-दौड़कर गाना पड़ता था। माइक भी साथ-साथ दौड़ता था। आज की तरह नहीं था कि रिकॉर्ड चला दिया और स्क्रीन पर मुंह चला दिया, खुद गाना पड़ता था। हमने भी पूरा दिल लगाकर काम किया। हम लोग दिसंबर-जनवरी-फरवरी वहीं थे, तीन महीने में फिल्म बनी। फिल्म का नाम था- याद रहे।

यह उस समय की बात है, जब गांधी जी ने अछूतों के उद्धार के लिए अभियान चलाया था। उस समय उन लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता था। समाज में बहुत छुआछूत था। उस दौर में वह फिल्म बनी थी। फिल्म के डायरेक्टर थे मूलचंदानी, वह सिंधी थे। फिल्म के संगीत-निर्देशक रामपुर के ही एक खान साहब थे। हमने बहुत समय तक उस फिल्म की तस्वीरें संभालकर रखी हुई थी कि अपने नाती-पोतों को दिखाएंगे कि देखो, हमने बचपन में क्या-क्या किया है? हालांकि हमको इस बात का अंदाजा नहीं था कि हमारे फिल्म में काम करने की खबर जब बनारस पहुंचेगी, तो क्या होगा? जैसे ही यह खबर बनारस पहुंची और इसकी जानकारी मेरे गुरु सरजू प्रसाद जी को मिली, तो वह डंडा लेकर कलकत्ता आ गए। बाबूजी से मिलकर कहा- तुमको बहुत मारेंगे, तुमने बिटिया को फिल्म में दे दिया। अरे राम राम! इतने अच्छे गले वाली लड़की फिल्मों में काम नहीं करेगी। उन्होंने पिताजी को आदेश दिया कि जल्दी से वापस बनारस चलो। वह कलकत्ते से भगाकर वापस हमको बनारस ले आए। इस तरह मेरी जिंदगी का फिल्म से रिश्ता खत्म हो गया। हम वापस पूरी तरह से संगीत की दुनिया में आ गए। वापस ख्याल, टप्पा और ठुमरी की दुनिया में।

यह उस फिल्म में काम करने के बाद की घटना है। जबलपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम से वहां स्टेशन अब भी है। हम भी वहां गए। वहां महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू जैसी बड़़ी-बड़ी शख्सीयतें आई थीं। हम बड़े-बड़े लोगों से मिले, बोस से मिले, नेहरू से मिले। हमको अब भी याद है कि नेहरूजी ने मुझसे पूछा था कि तुम गाती भी हो? मैंने पूरे जोश में बताया कि हां-हां, ख्याल गाते हैं, टप्पा गाते हैं। बचपना इतना था कि हम बोलते ही चले गए। उन्होंने खूब प्यार किया मुझे। उसी समय हम गांधीजी से भी मिले। राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। ऐसा भाग्य कहां होता है, एक साथ इतने लोगों से मिलने का? ये सभी लोग अछूतों के उद्धार के लिए लोगों को जागरूक करते थे। हम भी उनके साथ में जाते। उन रैलियों की यादें हमने अब तक संभालकर रखी हैं।

‘आज भी बनारस ही है मेरा घर’

पिताजी अक्सर बड़े-बड़े कलाकारों के कार्यक्रम में मुझे ले जाते। उस्ताद फैयाज खान साहब, अलाउद्दीन बाबा का सरोद, बहुत कुछ सुनने को मिला मुझे। इन्हीं संस्कारों के बीच हमारी जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 1947-1948 में पहली बार पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने मुझे सुना। इलाहाबाद में रेडियो स्टेशन की ओपनिंग हुई थी। उनको मेरी गायकी इतनी पसंद आई कि उन्होंने 1949 में मेरा पहला कार्यक्रम रखा। उस समय रेडियो के कार्यक्रमों के लिए आडिशन नहीं होता था। मेरे गाने पर 90 रुपये का पारिश्रमिक मिला। यह वह रकम थी, जो उस वक्त सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई जैसे बड़े कलाकारों को मिलती थी। फर्स्ट क्लास का टिकट भी दिया। पांच टिकट का पैसा मिलता था। दो टिकट आने के, दो टिकट जाने के और एक रास्ते के खर्च के लिए। जब लोगों को पता चला कि मुझे 90 रुपये का पारिश्रमिक मिला है, तो कहा गया कि अरे, गिरिजा देवी का तो पहली ही बार में टाप ग्रेड हो गया। हालांकि उस वक्त ग्रेड तो होता ही नहीं था। मगर हमको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था- बस रिकार्डिंग के लिए गए और गाना गाकर चले आए।

इसके बाद 1951 में हम आरा कान्फ्रेंस में गए। दिसंबर का महीना था। वहां पर भी लोगों ने बहुत सराहा। वहां पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को गाना था, लेकिन उनकी गाड़ी सासाराम में खराब हो गई। वह आ नहीं पाए। उस कार्यक्रम के आयोजक लल्लन बाबू भी हमारे गुरु के शागिर्द थे। दोपहर में दो बजे के करीब कार्यक्रम शुरू होना था और सुबह करीब 10-11 बजे उन्हें पता चला कि ओंकारनाथ ठाकुर जी नहीं आ पाएंगे। ओंकारनाथ जी की जगह पर गाने को और कोई तैयार नहीं हुआ, तो उन लोगों ने मुझे ही बिठा दिया। हमारा कार्यक्रम दोपहर एक बजे शुरू हुआ और करीब ढाई बजे खत्म। हमने पहले राग देसी गाया और फिर बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए। वह कार्यक्रम बड़े पंडाल में हो रहा था। हमने आंखें मूंदी और गाना शुरू कर दिया, इस बात की फिक्र किए बिना कि सामने सौ लोग हैं या हजार। बाद में आंखें खोलीं, तो देखा कि पंडाल में करीब दो-ढाई हजार लोग थे। वैसे वे आए थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी को सुनने। फिर 1952 में बनारस कान्फ्रेंस था, जनवरी में। हमारे पति भी आयोजकों में थे।

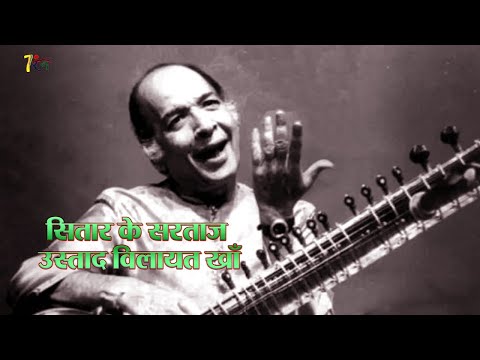

संयोगवश उसी दिन रविशंकर, अली अकबर भैया, विलायत खान साहब- सब लोग गाने-बजाने आए थे। जब हमारा गाना रविशंकर जी ने सुना, तो उन्होंने निर्मला जोशी और सुमित्रा जी को कहा कि इनको दिल्ली बुलाइए गाने के लिए। फिर हम 1952 में ही दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब में आए। वहां उन दिनों दो तरह के कार्यक्रम होते थे। एक कार्यक्रम होता था एक घंटे का, जो सिर्फ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों के लिए होता था। उसमें आम जनता नहीं आती थी। उस प्रोग्राम में 20 मिनट बिस्मिल्ला खां को, 20 मिनट डीवी पलुष्कर को और 20 मिनट हमको गाना था। उस दिन राष्ट्रपति तो नहीं आए, लेकिन उप-राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी आए थे। सरोजिनी नायडू भी थीं। इनमें से किसी से निजी तौर पर हमारी जान-पहचान नहीं थी। सबका नाम सुन रखा था। कार्यक्रम से पहले हमने रवि भैया से पूछा कि हम क्या गाएंगे वहां? उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, एक टप्पा गा दो और एक ठुमरी, जो कोई नहीं गाता है। हमने एक टप्पा गाया और एक ठुमरी गाई। गाना सुनने के बाद राधाकृष्णन जी ने कहा कि इसको कहो, एक ठुमरी और गाए। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं गाएंगे, क्योंकि हम समय से ज्यादा गाएंगे, तो ये लोग बीच में उठकर चले जाएंगे और फिर हमको रोना आएगा।

हमको पता नहीं था कि हम जो बोल रहे हैं, वह माइक की वजह से सबको सुनाई दे रहा है। फिर राधाकृष्णन जी ने इशारा किया कि नहीं, हम बैठे हैं, हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हमने एक ठुमरी 40 मिनट तक गाई। वह ठुमरी खमाज की थी- मोहे कल न पड़त छिन राधा प्यारी बिना। बोल बनाते चले गए और सामने बैठे लोग सिर हिलाते रहे। गाते-गाते घड़ी का पता तक न चला। इसके बाद तो प्रेस वालों ने जमकर तारीफ की। पेपर में पापा का, गुरुजी का, सबका नाम छपा। धीरे-धीरे मेरी गायकी का शोर होने लगा। जीवन की असली चुनौती तब आई, जब मेरे पति इस दुनिया से चले गए। हम बहुत अकेले हो गए। हमने अपनी बेटी की शादी कलकत्ता (अब कोलकाता) में की थी, बाद में हम भी वहीं चले गए संगीत रिसर्च एकेडमी में। मगर आज भी बनारस मेरा घर है। मेरा सारा काम बनारस से ही होता है।

‘उस साधु की याद और मेरे आंसू’

मेरे अप्पा कहलाने के पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है। मेरी बहन को बेटा हुआ। खूब गोरा, गोल-मटोल। हम उसको खूब खिलाते थे। उसके साथ बातें करते थे। थोड़ा बड़ा होने पर जब उसने शब्दों को तोड़-मरोड़कर बोलना शुरू किया, तो उसी ने सबसे पहले हमको बुलाया अप्पा। उसके बाद से तो घर में हर कोई अप्पा बुलाने लगा। धीरे-धीरे आसपास के लोगों ने भी अप्पा कहना शुरू कर दिया। अब तो जाने कितने साल से मेरा नाम ही पड़ गया है अप्पा। अब घर के बच्चे अप्पा दादी, अप्पा नानी, अप्पा मां बुलाते हैं, यानी पुकारने वाला रिश्ता चाहे जो हो, उसके साथ अप्पा लगा रहता है। खैर, अपनी गायकी पर लौटती हूं। मैं आजतक यही सोचती हूं कि मेरा गाना-बजाना सब ऋषि-मुनियों की देन ही है। छोटी थी, तब एक साल सारनाथ में रही। सुना था कि सुबह-सुबह ऋषि-महर्षि स्नान के लिए जाते हैं और उनके कानों में गायकी जाती है, तो वे आशीर्वाद देते हैं। मेरे ध्यान में यह था कि इन सबका आशीर्वाद बहुत जल्दी लगता है। मैं पूर्व जन्म में भी विश्वास करती हूं।

मेरे जीवन में एक-दो चमत्कारिक घटनाएं घटीं। दरभंगा के लहेरिया सराय में दुर्गा पूजा पर हमारा कार्यक्रम था। वहां हमको दो प्रोग्राम करने थे। षष्ठी और अष्टमी का। वैसे उनका कार्यक्रम सातों दिन चलता है। कार्यक्रम में एक कलाकार नहीं आए। मुझे उनकी जगह गाने के लिए कहा गया। मैंने विनम्रता से मना कर दिया। मैंने कहा कि हम दो दिन के लिए गाने आए हैं, दो दिन ही गाएंगे। एक कलाकार के न आने की वजह से उन्हें अपने तय कार्यक्रम में तब्दीली भी करनी पड़ी थी। अगले दिन वे लोग रात में तीन बजे आए और बोले कि चलिए, आज आपका साढ़े तीन बजे से कार्यक्रम है। हमारी आदत थी कि हम कार्यक्रम के लिए जाने से पहले नहा-धोकर भगवान को धूप-बत्ती दिखाकर, और पूजा करके ही गाने जाते थे। आज तक कभी सोकर उठने के बाद सीधे गाना नहीं गाया। खैर, हम तैयार होकर कार्यक्रम के लिए पहुंचे। तबला और बाकी साज-सामान लेकर। उस कार्यक्रम के लिए तबले पर भी मेरे गुरुभाई ही थे- कामेश्वर नाथ मिश्रा। कार्यक्रम के लिए पहुंचे, तो पूरा पंडाल खाली था। सिर्फ थोडे़-बहुत मजदूर थे, जिन्होंने पंडाल लगाया होगा। बोरा बिछाकर बैठे वे बीड़ी पी रहे थे। तब तक चार बज गए थे। कुल मिलाकर पंडाल में वे मजदूर, हमारे साथी कलाकार और वही चार आदमी, जो हमको बुलाकर ले गए थे, इतने ही लोग थे। मेरे बैठने की जो जगह थी, उसके ठीक सामने दुर्गाजी की बड़ी-सी प्रतिमा थी, एकदम चमकती हुई। बायीं तरफ शंकर जी का घंटा-घडि़याल बजना शुरू हुआ। मैंने सोचा कि चाहे जितने लोग बैठे हैं, बैठे रहें, मैंने अपनी गायकी शुरू कर दी। 30-35 मिनट का शुरुआती राग गाया, विलंबित ख्याल खत्म करने के बाद मैंने आंखें खोली ही थीं कि देखा तो पूरे पंडाल में सिर्फ सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। मुझे समझ ही नहीं आया कि यह करिश्मा कैसे हुआ है? इतने लोग अचानक कहां से आ गए? मेरी आंखों में आंसू आ गए। दिल भर आया। किसी तरह थूक निगलकर अपने आपको काबू में किया। फिर द्रुत गाए। फिर वही बाबुल मोरा गाए। फिर एक भजन… डेढ़ घंटे तक हम गाते रहे। तब तक करीब साढ़े पांच बज गए थे। हमारा गाना खत्म हुआ, तो पूरे पंडाल में खूब तालियां बजीं।

हम जब मंच से उठकर जाने लगे, तो पंडाल में एक साधु आए। गोरा बदन। सफेद दाढ़ी। जनेऊ लटक रहा था। एक लाल गमछा पहना था और एक लाल गमछा उन्होंने ओढ़ रखा था। हाथ में कमंडल। साधु ने कहा- बिटिया, हमने आज तक ऐसा संगीत नहीं सुना था। तुम यह कमंडल और गमछा ले लो। लेकिन मेरे पिताजी और मां ने समझाया था कि अगर कोई साधु तुम्हारे पास आए, तो उसे अपने पास से कुछ दो, उससे कुछ लो नहीं। मैंने साधु बाबा से कहा कि मुझे सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। साधु बाबा ने दोबारा कहा- बिटिया तुम यह कमंडल ले लो। मैंने फिर मना कर दिया। उसके बाद मैंने आंखें मूंद पर्स में हाथ डाला कि जो कुछ मेरे हाथ में आएगा, मैं उनको दे दूंगी, लेकिन जब आंखें खोलीं, तो वह सामने नहीं थे। मैंने साथी कलाकारों से पूछा कि वह साधु बाबा कहां गए? पंडाल में लोगों से मैंने कहा कि वे साधु बाबा को खोजकर लाएं। साधु बाबा कहां उड़ गए, पता ही नहीं चला। मुझे रोना आ गया। सब कहने लगे कि शंकर भगवान आए थे, आपको कुछ देना चाहते थे, आपने लिया ही नहीं। पर हमने तो लेना सीखा ही न था, सिर्फ देना आता था। आज भी उनका चेहरा अच्छी तरह याद है, आज भी मैं उन्हें याद कर रोती हूं।

‘संगीत में साहित्य अच्छा होना चाहिए’

हम अपने को अब भी बूढ़ा नहीं मानते हैं। मैं मानती हूं कि हिम्मत से काम करते रहना चाहिए, खास तौर पर संगीत में। आज भी हम स्टेज पर खुद से चढ़ते हैं, खुद से बैठते हैं। किसी का सहारा नहीं लेते। पूरी दिनचर्या का पालन करते हैं। इस उम्र में मेरा सबसे बड़ा सम्मान मेरे चाहने वालों का प्यार है। मैं अपने से छोटी उम्र लोगों के दिल में हूं। मैं उम्र में अपने से छोटे, चाहे वह गायक हो, नर्तक हो, वादक हो, साहित्यकार हो, सबका प्यार पाती हूं। लेकिन अपने पूरे जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा नाम अब बहुत बड़ा हो गया है। बस सुनो और गाओ। जो गुरु ने सिखाया था, बस उसी की साधना करते रहो। हां, इस बात की फिक्र हमेशा रही कि लोग हमसे क्या सुनना चाहते हैं? सब प्रभु की कृपा है। सब बड़े कलाकारों का आशीर्वाद है। हमारे पूवर्जों का आशीर्वाद है। आज भी कभी यह दिमाग में नहीं आता कि हम कोई बहुत बड़े कलाकार हो गए है। कभी खुद पर गर्व नहीं किया। जो है, सब उसी का है।

हमारे देश में आज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो उस्ताद जी लोगों के साथ चली गईं। वे अब सुनाई नहीं देतीं। हमें हमारे गुरुओं ने कई ऐसी चीजें बताईं, जो कोई नहीं जानता। किसी ने नहीं सुनी। लेकिन उन चीजों को बताने के साथ-साथ गुरु जनों ने कसम भी दी कि जब कोई योग्य शिष्य मिले, सच्चा शिष्य मिले, जो उस कला को बेचे नहीं, तो उसे ही यह सीखाना। ये वे चीजें हैं, जो हिन्दुस्तान में अब कुछ ही लोग जानते हैं। राजन-साजन मिश्र हमारे बच्चे की तरह हैं। उनको पता है कि अप्पा के पास क्या खजाना है? वे कहते हैं कि अप्पा आप बाबुल मोरा गाती हैं, तो हम दोनों भाई रोने लगते हैं। छंद-प्रबंध, कौल-कलबाना, गुल-नख्श, जैसी चीजें अब कहां सुनने को मिलती हैं? आज के कलाकार तराना गा देंगे, दादरा गा देंगे, भजन गा देंगे। मगर बनारस के जैसी ठुमरी या दादरा भी हर कोई नहीं गा सकता है। बनारस का रंग ही अलग है। हम जब छोटे थे, तब कथा वाचकों को खूब सुनते थे। वे बताते थे कि बनारस भगवान शिव और पार्वती को इतना पसंद आ गया कि वे यहीं बस गए। इसीलिए बनारस की बात ही अलग है।

आज मुझे 66 साल हो गए गाते हुए। मैं हर चीज के दो मायने देखती हूं। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए के भी दो रूप हैं। लड़की रोती जा रही है। चार कहार मिल डोली उठाएं, उसमें भी चार कहार हैं, अर्थी को भी चार लोग ही ढोते हैं। लड़की के नजरिये से सोचिए, तो जाने पर वह कितना रोती है कि उसका घर छूट रहा है, दूसरे मायने में सोचिए कि जब हम संसार से जाते हैं, तो लोग कितना रोते हैं। ये तो गायकी के वक्त भावना की बात है, जब जिधर चली जाए। फिर हम किसी की नहीं सोचते। सिर्फ अपने गुरु के बारे में सोचते हैं और जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा, उसके बारे में सोचते हैं। मैं मानती हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आजकल के बच्चे फ्यूजन करते हैं, बैंड बजाते हैं, उछल-कूदकर गाते हैं… तो मूल रूप से वे गा ही रहे हैं। बस उनको शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। शब्दों को अच्छा करें। अच्छे स्वर दें, ताकि विचार मे गंदगी न आए। अगर इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो उन्हें कौन पूछेगा? कोई नाचकर गाए, कूद-कूदकर गाए, हमें दिक्कत नहीं है, पर गाओ ऐसा, जिसे सुनकर मन चरित्रवान बने। आने वाली पीढ़ी चरित्रवान बने।

मेरा मानना है कि साहित्य और संगीत ईश्वर द्वारा ही गढ़े गए हैं। दोनों को समान रूप से रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी शब्द आ गया, उसे गा दिया। पहले के गुरु लोग बहुत पढ़े-लिखे नहीं होते थे। कुछ ऐसी रचनाएं हो सकती हैं, जो शायद उनके मन में आईं और उन्होंने बना दी, लेकिन आज की पीढ़ी तो उसे ठीक कर सकती है। आज के लोग ज्यादा पढ़े-लिखे हैं, उनको उन रचनाओं में अगर सुधार की जरूरत है, तो करनी चाहिए। मैं मानती हूं कि पिछले सौ साल में जमाना बहुत बदल गया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक रुपये में आठ किलो चावल, 16 किलो गेहूं मिलता था, आज एक रुपये की कोई कीमत ही नहीं है। माहौल बदल गया। खान-पान बदल गया। दूध-दही बदल गया। आज पैसा कमाना लोगों की जरूरत है, लेकिन बस यह समझिए कि जैसे आप रोज-रोज बर्गर खाकर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए चावल-दाल खाना पड़ता है, जिसे खाकर हम पले-बढ़े हैं। वैसे ही, भले ही आज हजार जगहों के साहित्य आ गए हों, हजार जगहों के संगीत आ गए हों, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी अच्छी चीजें ले लीजिए, लेकिन अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को कभी मत छोडि़ए।

Posted Date:October 25, 2017

9:34 am