जोश मलीहाबादी ने अपनी आत्मकथा ‘यादों की बरात’ में लिखा है,‘‘बेहद अफ़सोस है कि मैं यह लिखने को ज़िंदा हूं कि मजाज़ मर गया. यह कोई मुझसे पूछे कि मजाज़ क्या था और क्या हो सकता था. मरते वक़्त तक उसका महज एक चौथाई दिमाग़ ही खुलने पाया था और उसका सारा क़लाम उस एक चौथाई खुले दिमाग़ की खुलावट का करिश्मा है. अगर वह बुढ़ापे की उम्र तक आता, तो अपने दौर का सबसे बड़ा शायर होता.’’

‘फ़िराक़ हूं और न जोश हूं मैं,

मजाज़ हूं सरफ़रोश हूं मैं.’

मजाज़ की ख़ूबसूरत, पुरसोज़ शायरी के पहले भी सभी दीवाने थे। इतने सालों बाद भी यह दीवानगी क़ायम है. मजाज़ सरापा मुहब्बत थे. तिस पर उनकी शख़्सियत भी दिलनवाज़ थी. सुरीली आवाज़ और पुरकशिश तरन्नुम में नज़्म पढ़ते तो बस उनकी आवाज़ महसूस की जाती, उनका क़लाम सुना जाता. सामयीन उनकी नज़्मों में डूब जाते. बाज़ आलोचक उन्हें उर्दू का कीट्स कहते थे, तो फ़िराक़ गोरखपुरी की नज़र में, ‘‘अल्फ़ाज़ के इंतख़ाब और संप्रेषण के लिहाज से मजाज़, फ़ैज़ के बजाय ज्यादा ताक़तवर शायर थे.’’

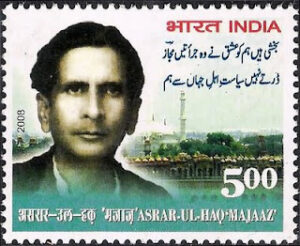

19 अक्टूबर को बाराबंकी में रुदौली के एक ज़मींदार परिवार में जन्में मजाज़ यानी असरार उल हक़ के वालिद सिराज़ उल हक थे। मजाज़ उनकी तीसरी संतान थे। अब्बू बेशक हर बाप की तरह असरार को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाना चाहते थे, अपनी तरह सरकारी मुलाज़िम बनाना चाहते थे। पढ़ाई अमीनाबाद कालेज, आगरा के सेंट जॉंस कॉलेज और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई और यहीं से फ़ैज़ अहमद फैज़, अली सरदार ज़ाफरी समेत उस दौर के तमाम शायरों का साथ मिला और जनाब बन गए तरक्कीपसंद शायर।

दीगर शायरों की तरह मजाज़ की शायराना ज़िंदगी की इब्तिदा भी ग़ज़लगोई से हुई. शुरूआत भी लाजवाब,

‘‘तस्क़ीन-ए-दिल-ए-महज़ूँ न हुई वो सई-ए-करम फ़रमा भी गए

इस सई-ए-करम को क्या कहिए बहला भी गए तड़पा भी गए

इस महफ़िल-ए-कैफ़-ओ-मस्ती में इस अंजुमन-ए-इरफ़ानी में

सब जाम-ब-कफ़ बैठे ही रहे हम पी भी गए छलका भी गए.’’

लेकिन जल्दी ही वह नज़्म के मैदान में आ गए. फिर नज़्मों को ही उन्होंने अपने राजनीतिक सरोकार की अभिव्यक्ति का वसीला बनाया. बीच-बीच में ग़ज़ल अलबत्ता लिखते रहे.

कुछ तुझ को ख़बर है हम क्या क्या ऐ शोरिश-ए-दौराँ भूल गए

वो ज़ुल्फ़-ए-परेशाँ भूल गए वो दीदा-ए-गिर्यां भूल गए.

अपनी शायरी से थोड़े से ही अरसे में मजाज़ नौजवानों दिलों की धड़कन बन गए. उनके शे’र, कितने ही लबों पर आ गए. ऐसे ही उनके न भुलाए जाने वाले कुछ मशहूर शे’र हैं,

जो हो सके, हमें पामाल करके आगे बढ़

न हो सके, तो हमारा जवाब पैदा कर

सब का मदावा कर डाला, अपना ही मदावा कर न सके

सबके तो ग़रीबां सी डाले अपना ही गिरेबां भूल गए.

‘आवारा’ वह नज़्म है, जिसने मजाज़ को एक नई पहचान दी. मजाज़ का दौर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद का दौर था. ऐसे में ‘आवारा’ पूरी एक नस्ल की बेचैनी की नज़्म बन गई. नौजवानों को लगा कि कोई तो है, जिसने अपनी उनके ख्यालों की अक्क़ाशी की है. ‘आवारा’ की इमेजरी और काव्यात्मकता दोनों रूमानी है, लेकिन उसमें एहतेजाज और बग़ावत के सुर भी हैं. यही वजह है कि वे नौजवानों की पंसदीदा नज़्म बन गई. आज भी यह नज़्म नौजवानों को अपनी ओर खींचती है.

शहर की रात और मैं नाशादो-नाकारा फिरूं

जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं

ग़ैर की बस्ती है कब तक दर-ब-दर मारा फिरूं

ए-ग़मे-दिल क्या करूं ऐ वहशते-दिल क्या करूं

‘आवारा’ पर उस दौर की नई पीढ़ी ही फिदा नहीं थी, मजाज़ के साथी शायरों ने भी दिल खोलकर इस नज़्म की तारीफ़ की. उनके जिगरी दोस्त अली सरदार जाफ़री ने लिखा है,‘‘यह नज़्म नौजवानों का ऐलाननामा थी और आवारा का किरदार उर्दू शायरी में बग़ावत और आज़ादी का पैकर बनकर उभर आया है.’’

अपनी नज़्म ‘नौ-जवान से’ में नौजवानों को ख़िताब करते हुए कहा,

जलाल-ए-आतिश-ओ-बर्क़-ओ-सहाब पैदा कर

अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर

तू इंक़लाब की आमद का इंतिज़ार न कर

जो हो सके तो अभी इंक़लाब पैदा कर

तो यह नज़्म, नौजवानों में एक जोश, नया जज्बा पैदा करती थी. मजाज़ की ज़िंदगी में उनकी नज़्मों का सिर्फ़ एक मजमुआ ‘आहंग’ (1938) छपा, जो बाद में ‘शबाताब’ और ‘साजे-नौ’ के नाम से भी शाया हुआ.

बर्रे सगीर के मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ ने मजाज़ की किताब ‘आहंग’ की भूमिका लिखी थी. भूमिका का निचोड़ है,‘‘मजाज़ की समूची शायरी शमशीर, साज़ और जाम का शानदार संगम है. ग़ालिबन इसी वजह से उनका क़लाम ज्यादा मक़बूल भी है.’’ मिसाल के तौर पर वे उनका एक शे’र पेश करते हैं, जो किताब की शुरूआत में ही है,

देख शमशीर है यह, साज़ है यह, जाम है यह

तू जो शमशीर उठा ले, तो बड़ा काम है यह

अपनी इसी भूमिका में फैज़ उनकी शायरी का मूल्यांकन करते हुए आगे लिखते हैं,‘‘मजाज़ इंक़लाब का ढिंढोरची नहीं, इंक़लाब का मुतरिब (गायक) है. उसके नग़मे में बरसात के दिन की सी सुकूनबख़्श खुनकी है और बहार की रात की सी गर्मजोश तास्सुर आफ़रीनी!’’ मजाज़ के कलाम के बारे में कमोबेश यही बात अली सरदार जाफ़री ने भी कही है,‘‘मजाज़ की शायरी शमशीर, जाम और साज का इम्तिजाज (मिश्रण) है.’’

सज्जाद ज़हीर की नज़र में ‘‘मजाज़ इंक़लाब, तब्दीली और उम्मीद का शायर है.’’ बल्कि उनका तो यहां तक मानना था, ‘‘मजाज़ ने उर्दू की इंक़लाबी शायरी का रिश्ता फ़ारसी और उर्दू की बेहतरीन शायरी से जोड़ा है.’’ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, मजाज़ की ‘ख़्वाबे सहर’ और ‘नौजवान ख़ातून से ख़िताब’ नज़्मों को सबसे मुकम्मल और सबसे कामयाब तरक़्क़ीपसंद नज़्मों में से एक मानते थे. फ़ैज़ की इस बात से फिर भला कौन नाइत्तेफ़ाकी जता सकता है. ‘नौजवान ख़ातून से ख़िताब’ नज़्म, है भी वाकई ऐसी,

हिजाब-ए-फ़ित्ना-परवर अब उठा लेती तो अच्छा था

ख़ुद अपने हुस्न को पर्दा बना लेती तो अच्छा था

…दिल-ए-मजरूह को मजरूह-तर करने से क्या हासिल

तू आँसू पोंछ कर अब मुस्कुरा लेती तो अच्छा था

…तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन

तू इस आंचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था

इस नज़्म में साफ दिखाई देता है कि मजाज़ औरतों के हुक़ूक के हामी थे और मर्द-औरत की बराबरी के पैरोकार. मर्द के मुक़ाबले औरत उन्होंने कमतर नहीं समझा.

मजाज़ शाइरे-आतिश नफ़स थे, जिन्हें कुछ लोगों ने जानबूझकर रूमानी शायर की छवि तक ही महदूद कर दिया. यह बात सच है कि मजाज़ की शायरी में रूमानियत है, लेकिन जब उसमें इंक़लाबियत और बग़ावत का मेल हुआ, तो वह एक अलग ही तर्ज की शायरी हुई.

बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना

तिरी ज़ुल्फों का पेचो-ख़म नहीं है

ब-ई-सैले-गमो-सैले-हवादिस

मिरा सर है कि अब भी ख़म नहीं है

मजाज़ ने दीगर तरक्की पसंद शायरों की तरह ग़ज़लों की बजाय नज्में ज्यादा लिखीं. उन्होंने शायरी में मोहब्बत के गीत गाये, तो मजदूर-किसानों के जज्बात को भी अपनी आवाज़ दी. दकियानूसियत, सियासी गुलामी, शोषण, साम्राज्यवादी, सरमायादारी, और सामंतवादी निज़ाम, सियासी गुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई.

उनकी नज्मों में आज़ादख्याली, समानता और इंसानी हक़ की गूंज सुनाई देती है. ‘हमारा झंडा’, ‘इंकलाब’, ‘सरमायेदारी’, ‘बोल अरी ओ धरती बोल’, ‘मजदूरों का गीत’, ‘अंधेरी रात का मुसाफिर’, ‘नौजवान से’, ‘आहंगे-नौ’ वगैरह उनकी नज्में इस बात की तस्दीक करती हैं. यह नज़्में कहीं-कहीं तो आंदोलनधर्मी गीत बन जाती हैं. मिसाल के तौर पर उनकी एक और मशहूर नज़्म ‘इंकलाब’ देखिए,

छोड़ दे मुतरिब बस अब लिल्लाह पीछा छोड़ दे

काम का ये वक़्त है कुछ काम करने दे मुझे

…फेंक दे ऐ दोस्त अब भी फेंक दे अपना रुबाब

उठने ही वाला है कोई दम में शोर-ए-इंक़लाब

..ख़त्म हो जाएगा ये सरमाया-दारी का निज़ाम

रंग लाने को है मज़दूरों का जोश-ए-इंतिक़ाम

मजाज़ अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद और देशी सामंतवाद दोनों को ही दुश्मन मानते थे. उनकी नज़र में दोनों ने ही इंसानियत को बराबर नुकसान पहुंचाया है.

तभी उनकी नज़्मों में हर तरह के ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बुलंद आवाज़ सुनाई देती है –

बोल! अरी ओ धरती बोल !

राज सिंघासन डाँवाडोल

क्या अफ़रंगी क्या तातारी

आँख बची और बर्छी मारी

कब तक जनता की बेचैनी

कब तक जनता की बे-ज़ारी

कब तक सरमाया के धंदे

कब तक ये सरमाया-दारी

बोल! अरी ओ धरती बोल!

दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ़ासिज़्म के बढ़ते अंदेशे वाले माहौल में उन्होंने न सिर्फ़ एक तफ्सीली बयान दिया बल्कि एक नज़्म ‘आहंग-ए-नौ’ भी लिखी.

5 दिसम्बर, 1955 को जब वह इस दुनिया से उठे, उनकी उम्र 44 साल थी. मजाज़ को बहुत कम उम्र मिली. उन्हें और उम्र मिलती, तो वे क्या हो सकते थे, इस बारे में शायर-ए-इंक़लाब जोश मलीहाबादी ने अपनी आत्मकथा ‘यादों की बरात’ में लिखा है,‘‘बेहद अफसोस है कि मैं यह लिखने को ज़िंदा हूं कि मजाज़ मर गया. यह कोई मुझसे पूछे कि मजाज़ क्या था और क्या हो सकता था. मरते वक्त तक उसका महज एक चौथाई दिमाग ही खुलने पाया था और उसका सारा क़लाम उस एक चौथाई खुले दिमाग़ की खुलावट का करिश्मा है. अगर वह बुढ़ापे की उम्र तक आता, तो अपने दौर का सबसे बड़ा शायर होता.’’ मजाज़ लखनवी अपनी सरजमीं लखनऊ के ही एक क़ब्रिस्तान में दफ़्न हैं और क़ब्र पर उनकी ही मशहूर नज़्म ‘लखनऊ’ का एक शे’र लिखा है,

अब इसके बाद सुब्ह है और सुब्हे-नौ मजाज़

हम पर है ख़त्म शामे-ग़रीबाने-लखनऊ

(‘संवाद न्यूज़’ से साभार)

Posted Date:October 19, 2024

10:29 pm Tags: मजाज़, शायर मजाज़, मजाज़ की शायरी, इंकलाबी शायर मजाज़